|

Home >

マリモ保全対策協議会 > 4.主な事業成果 ③マリモ消滅水域の環境調査

③マリモ消滅水域の環境調査

◆市民ボランティアと研究者によるマリモ消滅水域の環境調査

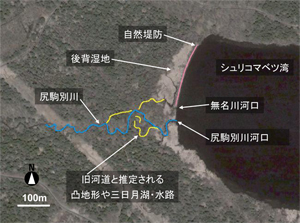

阿寒湖西部のシュリコマベツ湾では、明治・大正期を通じて球状マリモの群生が知られていましたが、昭和初期までに消失しています。その原因は、湾内に流入する尻駒別川を使って伐採木の木流しが行われた結果、大量の土砂が湖内に流入したためと伝えられているものの、詳細は明らかでありません。そこで、市民ボラティアと研究者が協力して同湾の環境の成り立ちに関する調査を行いました(調査参加:阿寒湖パークボランティアの会、北海道大学大学院農学研究院環境資源学部門 山田浩之研究室、東京農業大学生物生産学部 中村隆俊研究室、自然公園財団阿寒湖支部、根釧西部森林管理署阿寒湖畔森林事務所、釧路市教育委員会マリモ研究室)。

流入河川がどう変化したのか旧河道の痕跡を探す

(平成21年11月)

湖岸の自然堤防の形成時期を知るための樹齢調査

(平成22年11月)

小型ボートを使った水深・底質・植生・水質等の同時観測

(平成22年5月)

調査の結果、湾の西側から流入する尻駒別川および南側から流入する複数の無名川の周辺で古い河道や河口の跡が多数確認され、河川の流路や周辺の地形が頻繁に変化している実態が分かりました。また、湾奧部の湖岸に自然堤防が見出され、その上に生えている樹木の樹齢を調べたところ、昭和35年ころから成立したものであることが明らかになりました。また、過去の水位変動に関する調査から、阿寒湖では昭和45年以降、10~30cmほど水位が高くなっていることが確認され、土砂流入の他に水位変動も環境を変化させた可能性が示されました。

尻駒別川周辺で確認された旧河道の痕跡

(平成21年11月)

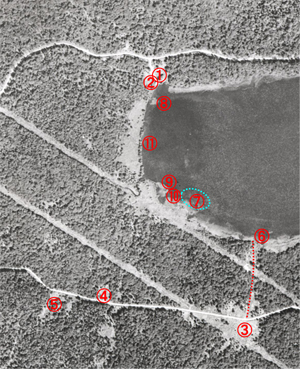

◆マリモ消滅水域の環境に関する古老への聞き取り調査

シュリコマベツ湾周辺での環境調査を捕捉するものとして、平成22年12月、昭和初期まで同地に居住していた古老に対する聞き取り調査を行いました。現在、この周辺に人家はなく、ほとんど林地となっていますが、昭和10年ころには住居や事業所があり、また球状のマリモが生存していたことが確認できました(調査参加:特別天然記念物「阿寒湖のマリモ」保護会、自然公園財団阿寒湖支部、釧路市教育委員会マリモ研究室、調査協力:松岡キクエ氏、伊藤馨氏)。

昭和10年ころのシュリコマベツ周辺の状況(写真は昭和31年に空撮されたもの)。

①②④:住宅、③:変電所と社宅、⑤:木工所と社宅、⑥:電力会社の桟橋と取り付け道路、⑦球状のマリモの分布域(水色の点線で囲んだ範囲、大きなものは直径が20cmほどあった)、⑧⑨⑩:写真のヨシ群落はほとんど存在しなかった、⑪写真の湖岸近くの樹木はほとんど生えていなかった

①マリモ保護管理計画の策定 | ②マリモの保護育成試験 | ③マリモ消滅水域の環境調査 | ④ウチダザリガニの影響調査 | ⑤シンポジウムおよび事業報告会の開催 |